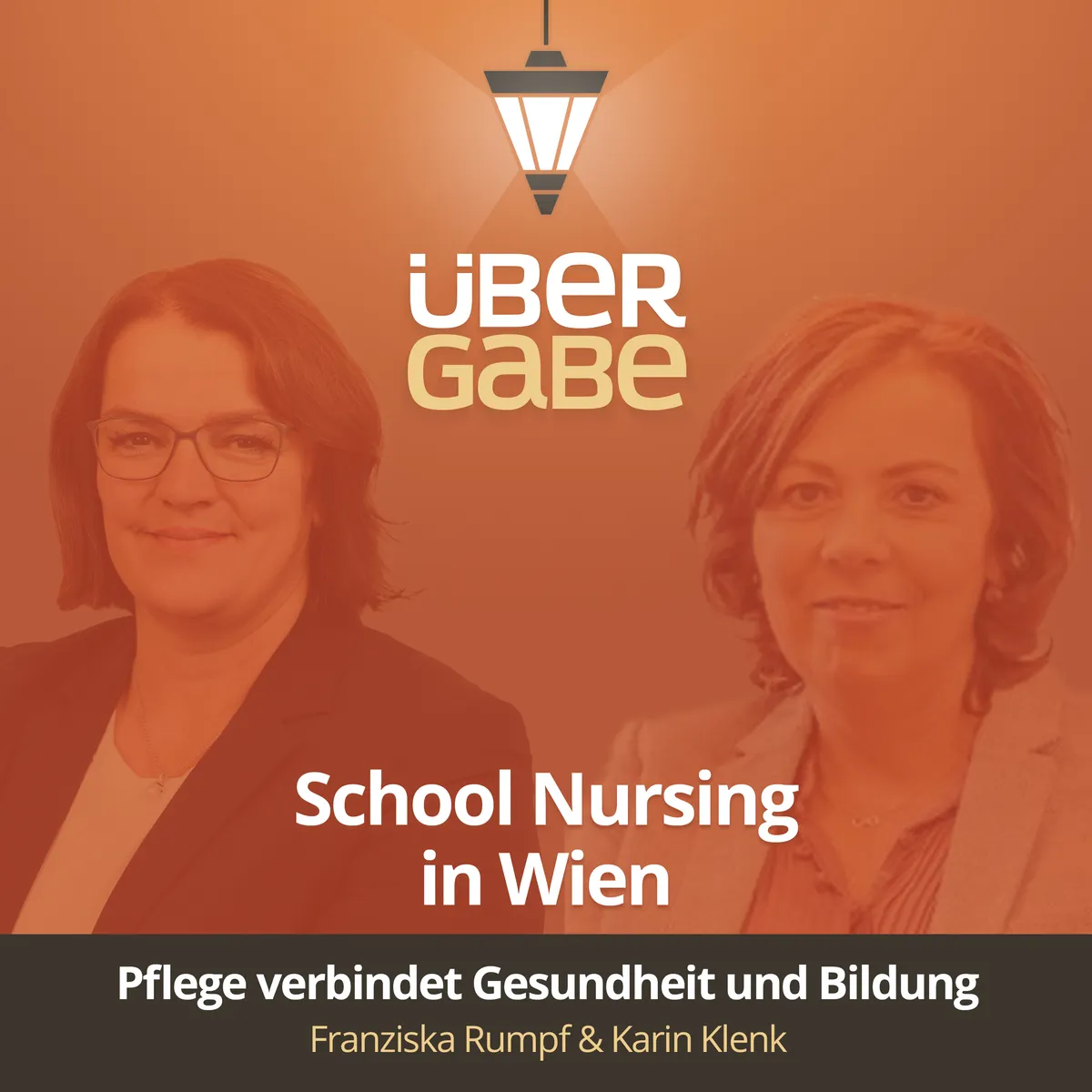

Was ist School Nursing?

In Wien sind School Nurses diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die im schulischen Umfeld tätig sind und dort eigenverantwortlich pflegerische, gesundheitsfördernde und präventive Aufgaben übernehmen. Sie verfügen über eine abgeschlossene pflegerische Berufsausbildung und vertiefte Kenntnisse in Kinder- und Jugendgesundheit, Notfallversorgung sowie Gesundheitsbildung.

School Nursing umfasst in Wien sowohl die akute Versorgung im Schulalltag als auch die kontinuierliche Begleitung von Schüler:innen mit chronischen Erkrankungen. Darüber hinaus arbeiten sie beratend, fördern Gesundheitskompetenz und unterstützen Pädagog:innen, Eltern und Schüler:innen in Fragen der Prävention und Früherkennung.

Im Gegensatz zu schulärztlichen Diensten, die meist nur punktuell präsent sind, sind School Nurses regelmäßig an den Schulen vor Ort. Sie handeln auf Grundlage des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes und sind somit Teil des Gesundheitswesens, nicht des Bildungssystems. Diese Einbindung verleiht ihrer Rolle eine hohe fachliche Autonomie und macht sie zu einer zentralen Schnittstelle zwischen Gesundheitsversorgung und schulischem Alltag.

Entstehung und politische Grundlage

Das Projekt School Nurse der Stadt Wien entstand auf Grundlage des Regierungsprogramms 2020–2025. Bereits 2016 war im österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz die „Schulgesundheit“ als mögliches Einsatzgebiet für diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen aufgenommen worden. Damit war die rechtliche Basis geschaffen, um Pflegefachpersonen auch im schulischen Setting zu verankern. Die Umsetzung erfolgte im Auftrag der Magistratsabteilung 15 (Gesundheitsdienst der Stadt Wien). Projektleitung und Konzeption übernahm die Juristin und Fachbereichsleiterin Karin Klenk, die gemeinsam mit einem interdisziplinären Team ein Innovationskonzept entwickelte. Dieses Konzept regelte nicht nur die inhaltlichen Schwerpunkte, sondern auch rechtliche Rahmenbedingungen, Zuständigkeiten und Kriterien für die Auswahl der Schulen.

Die Pflegefachpersonen im Wiener Projekt sind direkt bei der Stadt Wien angestellt und organisatorisch in die Gesundheitsbehörde (MA 15) eingebettet. Damit verbleibt die fachliche Zuständigkeit im Gesundheitswesen. Diese Zuordnung wurde bewusst gewählt, um eine klare Trennung zwischen pädagogischer und gesundheitlicher Verantwortung zu wahren. Sie stärkt zugleich die professionelle Unabhängigkeit der Pflege.

Das Ziel war von Beginn an zweifach: Einerseits sollten Kinder und Jugendliche einen niedrigschwelligen Zugang zu professioneller Gesundheitsversorgung erhalten. Andererseits sollte das Modell zeigen, wie pflegerische Expertise präventiv und gesundheitsfördernd in Bildungseinrichtungen wirken kann. Damit verbindet das Projekt School Nursing die Dimensionen Bildung und Gesundheit auf institutioneller Ebene – ein Ansatz, der bislang in vielen Ländern getrennt voneinander gedacht wird.

Aufgaben und Tätigkeitsfelder

Die Tätigkeiten einer School Nurse sind breit gefächert und reichen von der Erstversorgung bei Verletzungen über Gesundheitsberatung bis hin zur strukturierten Präventionsarbeit. Im Zentrum steht die kontinuierliche Begleitung von Schüler:innen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Asthma oder neurologischen Störungen. Hinzu kommen Aufgaben im Bereich der Gesundheitsförderung, insbesondere Aufklärungsarbeit zu Ernährung, Bewegung, Hygiene und psychischer Gesundheit.

Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Vernetzung mit anderen Berufsgruppen. School Nurses arbeiten eng mit Pädagog:innen, Schulsozialarbeiter:innen, Psycholog:innen und Eltern zusammen. Dadurch entsteht ein multiprofessionelles Netzwerk, das individuelle Unterstützungsmaßnahmen koordiniert. Diese Form der Zusammenarbeit trägt zur Entlastung der Lehrpersonen bei, die bislang häufig selbst mit gesundheitlichen Problemen der Schüler:innen konfrontiert waren.

Darüber hinaus übernehmen School Nurses eine wichtige Dokumentationsaufgabe. In Wien wurde dafür ein elektronisches Dokumentationstool entwickelt, das fallbezogen und datenschutzkonform genutzt wird. Es ermöglicht eine genaue Nachverfolgung der Fälle und dient zugleich der Datengrundlage für Evaluationen und politische Entscheidungen.

Zielgruppen und Einsatzorte

Das Wiener Pilotprojekt startete 2022 an ausgewählten Volksschulen und Mittelschulen. Die Auswahl der Standorte erfolgte anhand mehrerer Kriterien: hoher Anteil an Schüler:innen mit Migrationshintergrund, überdurchschnittliche Zahl an Kindern mit chronischen Erkrankungen und sozioökonomische Belastungen im Umfeld. Zusätzlich wurden sonderpädagogische Zentren einbezogen, um Erfahrungen mit Kindern mit komplexen gesundheitlichen Bedarfen zu gewinnen.

In diesen Schulen mit erhöhtem Förderbedarf zeigte sich besonders deutlich, dass der pflegerische Anteil an der Tätigkeit höher ist als in Regelschulen. Hier werden beispielsweise Kinder mit Trachealkanülen betreut, Medikamente verabreicht oder epileptische Anfälle beobachtet und dokumentiert. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein Betreuungsschlüssel von etwa einer School Nurse pro 500 bis 600 Schüler:innen festgelegt. In sonderpädagogischen Einrichtungen gilt ein angepasster Schlüssel von etwa einem Drittel dieser Zahl.

Evaluation und Ergebnisse

Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte unter Leitung von Prof. Dr. med. Hans-Peter Hutter, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin, Zentrum für Public Health, Med. Universität Wien. Mittels standardisierter Fragebögen wurden Schüler:innen, Eltern und Pädagog:innen vor und nach Einführung der School Nurse befragt. Themenschwerpunkte waren die wahrgenommene Sicherheit, die gesundheitliche Versorgung, das Vertrauen in die Ansprechpersonen sowie die Häufigkeit gesundheitlicher Zwischenfälle.

Die Ergebnisse fielen durchweg positiv aus. Pädagog:innen gaben an, die School Nurse als wesentliche Entlastung zu erleben und sich im Unterricht stärker auf pädagogische Aufgaben konzentrieren zu können. Eltern berichteten von größerer Sicherheit, ihre Kinder in der Schule gut aufgehoben zu wissen. Auch die Schüler:innen bewerteten die Präsenz einer School Nurse überwiegend positiv und nutzten das Angebot zunehmend für Beratungsgespräche.

Parallel zur Befragung wurden quantitative Daten aus der elektronischen Dokumentation ausgewertet. Diese zeigten eine deutliche Reduktion unnötiger Rettungseinsätze und Arztbesuche. Kinder mit akuten Verletzungen oder leichten Erkrankungen konnten häufig unmittelbar versorgt werden und kehrten anschließend in den Unterricht zurück. Damit wurden sowohl Fehlzeiten als auch Kosten im Gesundheitssystem reduziert.

In einem Endbericht der Stadt Wien wurden alle Forschungsdaten zu dem Projekt zusammengetragen.

Gesundheitskompetenz und Prävention

Ein zentrales Ziel des Projekts war die Förderung der Gesundheitskompetenz von Schüler:innen. In der täglichen Arbeit zeigte sich, dass viele Kinder grundlegende Informationen zu Ernährung, Bewegung oder Hygiene nur unzureichend kannten. Durch regelmäßige Workshops, Pausenprogramme und individuelle Gespräche konnte hier Wissen aufgebaut und Verhalten langfristig verändert werden.

Die School Nurse wird von den Schüler:innen nicht als pädagogische, sondern als vertrauensvolle Ansprechperson wahrgenommen. Diese niedrigschwellige Beziehung eröffnet auch den Zugang zu sensiblen Themen wie Angst, Stress oder psychosozialen Belastungen. In vielen Fällen fungiert die School Nurse als erste Person, die Anzeichen psychischer Krisen wahrnimmt und gezielte Unterstützung einleitet.

Auch für Kinder, die in der Familie Pflegeverantwortung übernehmen, stellt die School Nurse eine wichtige Ressource dar. In Gesprächen können Belastungen erkannt und Unterstützungsstrukturen vermittelt werden. Damit wird School Nursing zu einem Baustein sozialer Gesundheitsförderung, der weit über die Schule hinaus wirkt.

„Der Alltag ist bunt. Pädagogische Grundlagen sind wichtig, um Gesundheitsförderung altersgerecht zu vermitteln.“ – Franziska Rumpf

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Kooperation mit Schulärzt:innen, Sozialarbeiter:innen und Psycholog:innen ist integraler Bestandteil des Konzepts. Besonders die enge Abstimmung mit der Sozialarbeit erwies sich als bedeutsam, etwa bei familiären Problemen, Kindeswohlgefährdung oder Fluchterfahrungen. Durch gemeinsame Fallbesprechungen und abgestimmte Maßnahmen entstehen synergetische Effekte, die zu einer stabileren Betreuung führen.

Die Zusammenarbeit verläuft dabei auf Augenhöhe. School Nurses agieren als eigenständige Fachpersonen und nicht als Assistenz anderer Berufsgruppen. Diese gleichberechtigte Einbindung stärkt die interprofessionelle Kommunikation und befördert ein modernes Verständnis von Pflege als gestaltender Profession im Gemeinwesen.

Im September 2025 ist dieses Open Access Buch erschienen. Es bietet eine Einführung in die Hintergründe, Methoden und Konzepte von Community (Health) Nursing in Österreich. Das Buch beleuchtet, wie Gesundheits- und Krankenpflege auf lokaler Ebene gezielt eingesetzt werden kann, um präventiv und nachhaltig zur Gesundheit der Bevölkerung beizutragen.

Franziska Rumpf hat im Buch das Kapitel Resilienz über die Lebensspanne verfasst.

Bedeutung für die Profession Pflege

Mit der Einführung des School Nursing wurde in Österreich ein neues pflegerisches Tätigkeitsfeld geschaffen, das das Berufsspektrum erweitert und den Verbleib von Fachpersonen im Gesundheitswesen fördern kann. Viele Pflegefachpersonen, die aus dem stationären Bereich ausscheiden, suchen nach alternativen Arbeitsfeldern mit geregelten Arbeitszeiten und pädagogisch-präventiver Ausrichtung. Das School Nursing bietet genau diese Kombination.

Darüber hinaus leistet das Projekt einen Beitrag zur Attraktivität des Pflegeberufs. Es zeigt, dass Pflege nicht ausschließlich in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stattfindet, sondern auch im öffentlichen Raum Verantwortung übernehmen kann. Die Integration pflegerischer Expertise in Schulen verdeutlicht den präventiven und gesundheitsfördernden Charakter der Profession.

Professionalisierung und Weiterbildung

Im Verlauf des Projekts wurde ein modulares Schulungssystem für zukünftige School Nurses entwickelt. Dieses Curriculum umfasst Inhalte zu Entwicklungspsychologie, Pädagogik, Kommunikation, Ersteinschätzung, Notfallmanagement und Gesundheitsförderung. Die Qualifizierung wird durch ein Praktikum im schulischen Setting ergänzt.

Langfristig ist geplant, School Nursing in die akademische Pflegebildung zu integrieren. Damit würde die Tätigkeit eine noch stärkere wissenschaftliche Fundierung erhalten und sich als eigenständige Spezialisierung im Rahmen der Community Health Nursing etablieren. Die Verbindung zwischen pflegerischer Praxis und wissenschaftlicher Evidenz ist dabei zentral, um Wirksamkeit und Qualität dauerhaft zu sichern.

Politische und strukturelle Perspektiven

Nach Abschluss der Evaluation beschloss die Stadt Wien, das Modell auszuweiten. Aus den ursprünglich vier Pilotstellen sollen bis zu 40 School Nurses werden. Die Auswahl der Schulen erfolgt anhand von Prioritäten wie Inklusionsanteil, sozialer Lage und gesundheitlichem Bedarf. Das Personalrecruiting ist im Gange, die Nachfrage unter Pflegefachpersonen groß.

„Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ohne School Nurse wollen wir gar nicht mehr tätig sein.“ – Karin Klenk

Das Wiener Modell gilt inzwischen als Leuchtturmprojekt im deutschsprachigen Raum. Erste Kooperationen mit anderen österreichischen Bundesländern, etwa Linz und Vorarlberg, wurden initiiert. Auch in Deutschland stößt das Konzept auf wachsendes Interesse, da es Antworten auf aktuelle Herausforderungen der Kindergesundheit und der intersektoralen Versorgung liefert.

Langfristig könnte School Nursing ein zentraler Bestandteil eines kommunalen Public-Health-Ansatzes werden. Durch die Präsenz pflegerischer Expertise im Bildungssystem entstehen neue Möglichkeiten der Prävention, Früherkennung und Gesundheitsbildung. Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit internationalen Strategien der Weltgesundheitsorganisation, die die Rolle der Pflege in der Primärversorgung stärken wollen.

Reflexion: Ein Modell mit Signalwirkung

Das Wiener Projekt zeigt, dass die Integration von Pflegefachpersonen in Schulen sowohl gesundheitliche als auch gesellschaftliche Effekte entfalten kann. Die Präsenz einer School Nurse trägt zur Chancengleichheit bei, indem sie Kinder mit chronischen Erkrankungen, psychosozialen Belastungen oder Fluchterfahrungen unterstützt. Gleichzeitig stärkt sie die Gesundheitskompetenz der gesamten Schulgemeinschaft und entlastet pädagogische Fachkräfte.

Für die Pflegewissenschaft eröffnet sich ein neues Forschungsfeld. Fragen nach Wirksamkeit, Effizienz und professioneller Identität im Kontext schulischer Gesundheitsförderung bieten Anknüpfungspunkte für empirische Studien. Auch die Rolle der Pflege im Präventionsgesetz und in kommunalen Versorgungsstrategien könnte durch solche Projekte neu gedacht werden.

„Die Pflege hat mit der neuen Rolle eine große Chance, sich weiterzuentwickeln und im System sichtbar zu bleiben.“ – Franziska Rumpf

Fazit

School Nursing ist in Wien ein Beispiel für gelungene Pflegeentwicklung, evidenzbasiertes Handeln und interdisziplinäre Kooperation. Die Verbindung von Pflege, Bildung und Public Health macht deutlich, wie vielfältig die Profession wirken kann, wenn sie Verantwortung in neuen Handlungsfeldern übernimmt.

Die Ergebnisse aus Wien zeigen, dass die Präsenz von Pflegefachpersonen an Schulen nicht nur Kinder schützt, sondern Familien, Lehrende und das Gesundheitssystem gleichermaßen entlastet. School Nursing ist damit ein Modell, das weit über Österreich hinausweist – hin zu einer pflegerisch gestalteten, gesundheitsfördernden Gesellschaft.

Mehr zum Thema School-Nursing

Wir haben 2021 bereits eine Podcast-Episode zu den Grundlagen vom School-Nursing aufgenommen. Dort gibt es auch weiterführende Links zum Thema:

Wer lieber ein übersichtliches Video mag, kann sich hier in 18 Minuten alles Wichtige anschauen:

School Nursing in Deutschland?

Diskutier mit professionell Pflegenden in unserem Forum!

Solltest du Interesse daran haben, bei uns im Newsletter oder im Podcast zu werben oder eine Stellenanzeige zu schalten, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme per E-Mail: [email protected]